2022年4月1日から施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」、略して「プラスチック資源循環法」が施行されました。

私たち全員にかかわる法律で、義務も課されています。誰一人として他人事ではありません。

そしてたとえ意識しなくても、私たちと切っても切り離せないほど日常生活に密着して存在している重要な法律です。では、この法律について条文の背景も含めて説明してみましょう。

この記事では厳密な正確さよりわかりやすさを優先しているため、厳密な意味では正しくない表記もありますがご容赦ください。

プラスチック資源循環法をひとことで表現すると

「プラスチックによる環境への負荷を減らす」ことを目的として作られた法律です。

しかし、なぜプラスチックという素材のためだけに法律を作ったのでしょうか?

なぜプラスチック資源循環促進法はつくられたのか

プラスチックは非常に便利で、かつ安価に製造できる素材です。

そのため大量に消費され、そして廃棄されることによって環境に多大な影響を与えています。現在顕在化している大きな問題は海洋プラスチック問題です。

プラスチックは木材などと違い、自然環境の中で分解されるのに時間がかかります。ものによっては、分解に数百年もの歳月を要することがわかっています。

出典:WWFジャパン 海洋プラスチック問題について

この中で、アルミ缶以外はすべてプラスチックです。レジ袋などの薄い素材もプラスチックなのですね。

適切に処理されなかったプラスチックは、やがて海にたどり着きます。プラスチックは海を漂いながらだんだん細かくくだけていき、魚に食べられたりします。その結果魚が死んでしまったり、プラスチックの中の有害な物質が蓄積され、その魚を食べる人間にも健康被害が及ぶ可能性が指摘されています。

また、漁網がからみつくことによって、多くの海洋生物が被害を受けています。

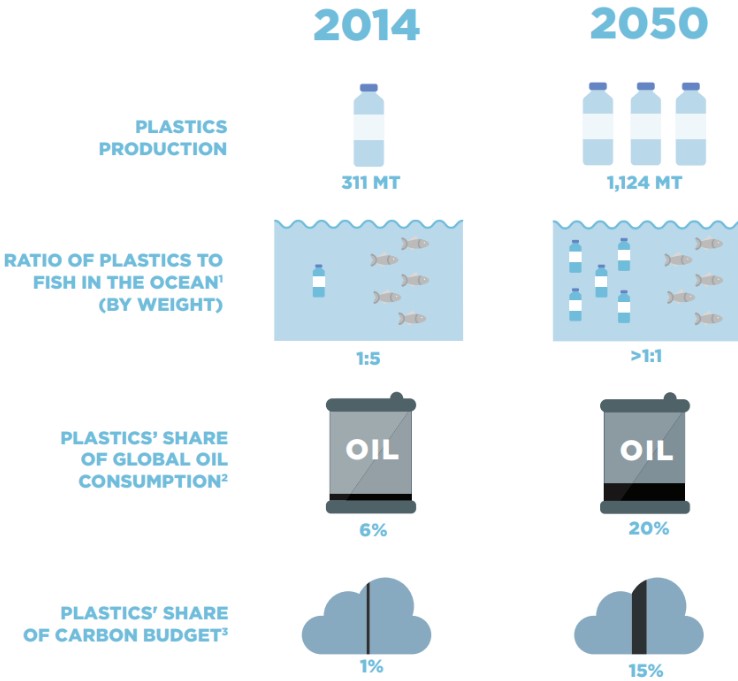

出典: 世界経済フォーラム

2014年には海水中の魚とプラスチックごみの重量の割合は5:1でしたが、2050年にはプラスチックが魚の重量を上回ると予想されています。

細かくくだけたプラスチックが無数に散乱する海水は、まさにプラスチックのスープになってしまうということなのです。

また、プラスチックは石油から作られますが、2040年には石油消費の20%を占めることが予想されます。

そして、プラスチックは最終的に焼却処分されるため、温室効果の原因となるCO2を発生させます。その発生量は2040年のCO2排出量の15%に達すると予測されます。地球温暖化を食い止めるためにも、プラスチックの排出量を抑制することが重要であるということです。

増え続けるプラスチックへの対応が全世界的に急務となっており、日本もその中で法律を整備したのですね。

プラスチック資源循環法の特徴とは

プラスチック資源循環法にはこれまでの廃棄物処理とは異なる特徴的な考え方が取り入れられています。

その特徴となる考え方について説明します。

3R+Renewable

プラスチックに限らず廃棄物を減らす取り組みとして、3R(Reduce・Reuse・Recycle)という行動が一般的に重要視されていますが、更にRenewableがプラスされているのがこの法律の大きな特徴です。

- Reduce(リデュース:減らす)

廃棄物になるプラスチックをできるだけ減らすこと。

製品に使用されているプラスチックの量を減らす、プラスチック以外の素材を使う、プラスチック製品を使わないようにするといった取り組み。 - Reuse(リユース:再利用する)

製品を使い終わったら捨てるのではなくできる限り再利用する - Recycle(リサイクルする)

製品として再利用できないものも回収して、またプラスチックの材料などとして使う。 - Renewable(リニューアブル:再生可能にする)

普通のプラスチックは石油からできているが、再生産可能な紙や植物由来のバイオプラスチックなどに切り替える。

プラスチック廃棄物を減らすために、この4つの行動を促すための法制度がプラスチック資源循環法なのです。

プラスチック資源循環法は生産のあり方を変える

これまでの生産、消費のありかたはリニアエコノミー(線形経済)と呼ばれます。

作って、使って、捨てるという流れです。

これに対して、プラスチック資源循環法で目指すのは、サーキュラーエコノミー(循環経済)と呼ばれるあり方です。

出典:環境省

ほぼすべての製品はリサイクルに回されるのです。

作って、使って、リサイクルして・・・という循環する輪になるようにするのです。

これまでの生産、消費のあり方を根本的に変える大きな改革といえるでしょう。

生産者としては単に作って終わりではなく、リサイクルを考慮して製品を設計する必要があります。また、生産者や販売事業者は、自主回収、再資源化に率先して取り組まねばならないとされています。

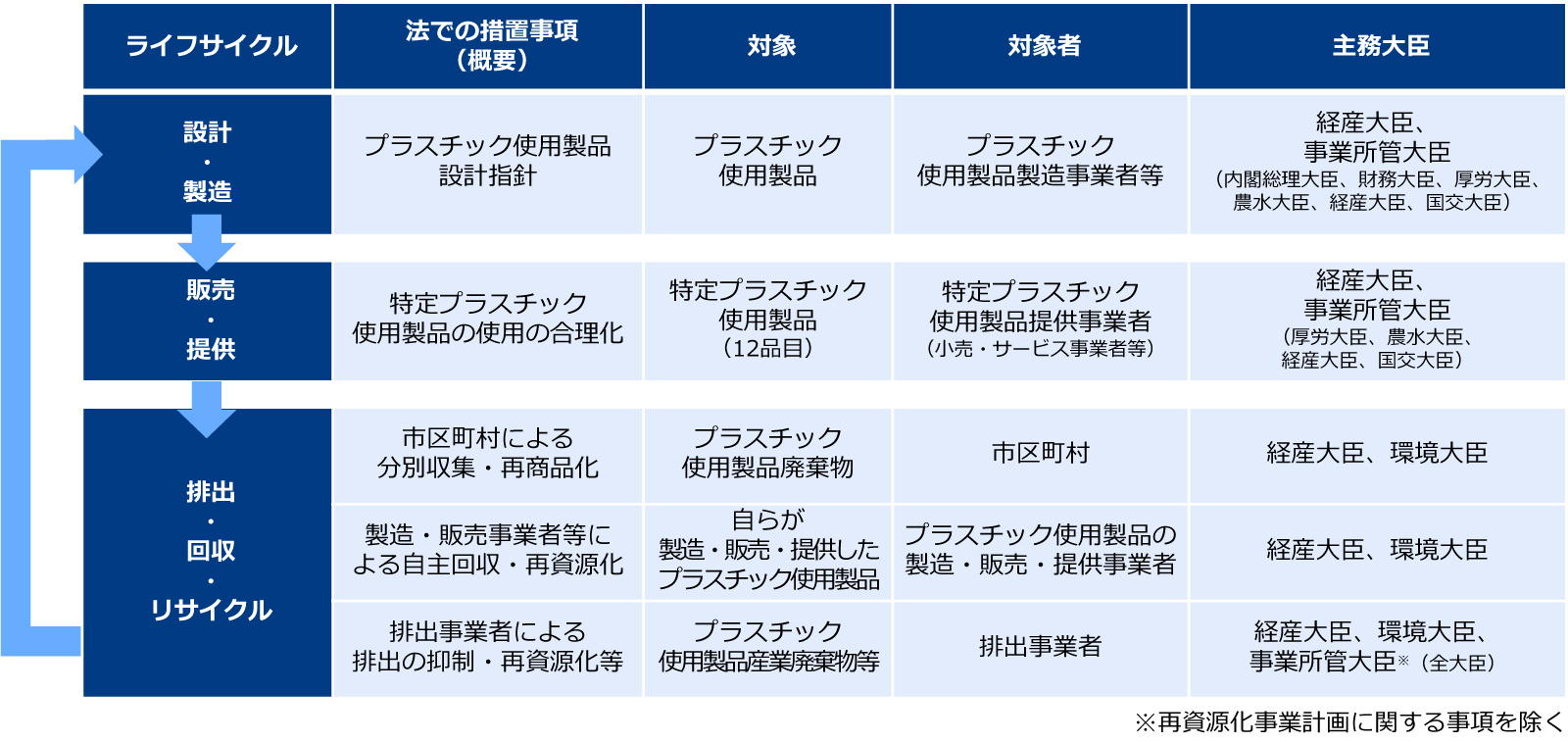

出典:環境省

設計製造から始まって様々な対象者が関わって、リサイクルの輪を回すことが求められているというのがわかるでしょう。

製造段階から3R+Renewableを考慮する

生産者はリサイクルを考慮して製品を作ることが求められていると書きましたが、それだけではなく更に3R+Renewableを考慮することが明記されています。

プラスチックを生産する事業者が配慮すべきこととして以下が示されています。

プラスチック使用製品の構造について

- できるだけ使用するプラスチックを少なくする

- 包装を簡素化する

- 製品が長期にわたって使用できるもののする

- 再使用が容易な部品を使用する

- 素材を単一化する(複数の素材が組み合わさっていると、リサイクルするために分離する必要が生じます。例えば同じように見えるプラスチックであるポリエチレンとポリプロピレンが貼り合わされている袋は、2つの素材を切り離すことができないのでリサイクルは困難です)。

- 分解や分別を容易にできるようにすること

プラスチック使用製品の材料について

- プラスチック以外の素材に代替する

- 再生利用が容易な材料を使用する

- 再生プラスチックを利用すること

- バイオプラスチックを利用すること

Renewableの観点から注目すべきなのは、プラスチック使用製品の材料について「バイオプラスチックの利用」が盛り込まれていることです。

「バイオプラスチック」とは一般的に「生分解性プラスチック」と「バイオマスプラスチック」の総称で用いられています。

生分解性プラスチックは通常のプラスチックと同様の耐久性を持ち、使用後は自然界に存在する微生物により完全にCO2と水に分解されるプラスチックのことです。分解するため海洋汚染などの悪影響が非常に少ないのです。

バイオマスプラスチックは動植物から作られたバイオマス資源を原料として得られるプラスチックですが、必ずしも自然界に循環していく性質を有しているわけではありません。

ここに述べたような、構造、材料の観点において優れた製品について、プラスチック資源循環法では国が認定する制度を設けています。

国は、認定を受けた「認定プラスチック使用製品」の使用促進を図るように配慮するとしています。また、事業者や消費者も認定プラスチック使用製品を使用するように努めなければならないのです。

実効性を持たせる仕組み

環境保護という取り組みは人の善意だけでは成り立ちません。

そこで、善意だけに頼るのではなく、強制力や利益が生まれる仕組みを整備しないと絵に書いた餅になってしまいます。

プラスチックをリサイクルしましょうと呼びかけても、そこから利益が生まれないとほとんど取り組みは進みません。これまでプラスチックのリサイクルがあまり進まなかった背景として、あまり儲からないことが挙げられます。

そこで、プラスチック資源循環法では、呼びかけだけでなくビジネスとして成立させるための枠組みについても規定しています。

まずは、プラスチックのリサイクル材料は、バージン材料とよばれる新品の材料との競争に常にさらされています。

リサイクル材料は、新品の材料と比較すると強度などの性能がどうしても劣ってしまいます。また、衛生面での問題もあり、使用用途も限定されてしまう弱みもあります。

そして価格においても、新品の材料と比べて常に安くなるわけではないのです。

それは消費者の手に渡ったプラスチックを効率的に集めることが難しく、回収に多大なコストがかかるためです。ペットボトルや食品トレイに関しては、現在でもある程度効率よく回収できるルートができていますが、その他のプラスチックに関しては全く未整備です。

そのため、集めるのに多大なコストがかかってしまいます。極端な例ですが、もし一個一個のプラスチック廃棄物を宅急便で集めたらとんでもないコストになりますよね。

常にプラスチックのリサイクルは新品と比較すると、性能面でもコスト面でも不利な点が大きいのです。原油の価格が下落すると、新品の材料とリサイクル材料の価格が逆転することもあります。

もしプラスチックのリサイクルを進めようとするなら、リサイクルがビジネスとして成立するようにする必要があります。

そのためには効率よく使用済みのプラスチックを回収する仕組みが求められます。

プラスチック資源循環法では、官民挙げて仕組みづくりを強力に推進する体制、そして予算の裏付けについて明示しています。

掛け声をかけるだけでなくリサイクルがビジネスとして成立するための仕組みを作っているのです。

プラスチック資源循環法が目指す3R+Renewable

プラスチック資源循環法が目指す、3R+Renewableについてそれぞれどのような行動が定められているのか説明しましょう。

Reduce

できる限り廃棄されるプラスチックを減らすための取り組みのことです。

排出事業者による排出の抑制・再資源化等

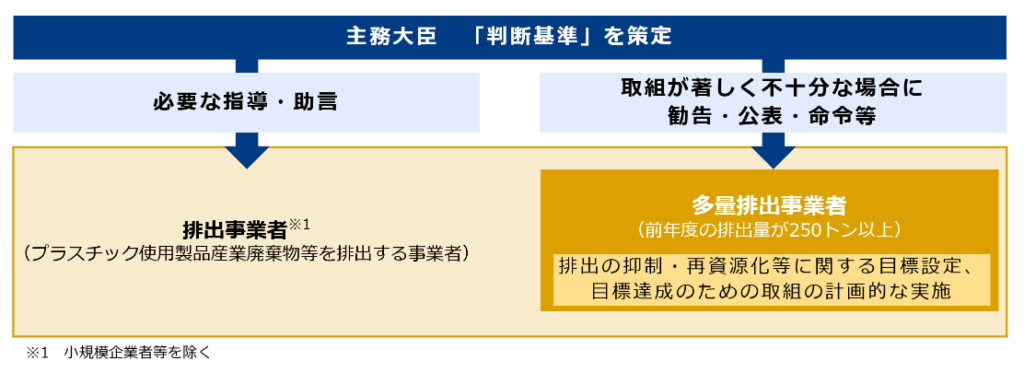

小規模企業者等※を除くすべての排出事業者は、排出の抑制やリサイクルに関する目標を定めた取り組みが求められます。

もし、取り組みが著しく不十分な場合には「多量排出事業者(前年度の排出量が250トン以上)」に対して処分がなされることもあります。

※「従業員の数が20人以下の、商業・サービス業以外の業種を行う会社・組合等」もしくは「従業員の数が5人以下の、商業又はサービス業の業種を行う会社・組合等」

出典:環境省

特定プラスチック使用製品の使用の合理化

「特定プラスチック使用製品」とは以下の12製品のことです。

出典: 環境省

お店やホテルなどでサービスの提供のために使われる使い捨てのプラスチック製品のことです。

対象となる業者は特定プラスチック使用製品をできる限り使わないようにすることが求められます。

そのための行動として、飲食店やコンビニエンスストアでは、プラスチックストローの替わりに木製スプーンや紙ストローを提供することや、宿泊施設でアメニティは部屋に置かず、必要な人はフロントに声をかけて受け取れるようにすることなどが挙げられるでしょう。

また、有料化することで受け取る人を減らすといった方法も削減の工夫としてあげられています。

Reuse

できる限りゴミにせず何度でも使用するための取り組みです。

- 耐久性を高め、長く繰り返し使えるようにする

- 部品を容易に交換できるようにする

- 容易に修理できるようにする

- 部品を再利用できるようにする

といった取り組みが求められています。

Recycle

プラスチックをできる限りリサイクルして、原料として再利用できるようにし、原料としての再利用が困難な場合でも、燃料として有効活用するできるようにするという取り組みです。

市区町村によるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化

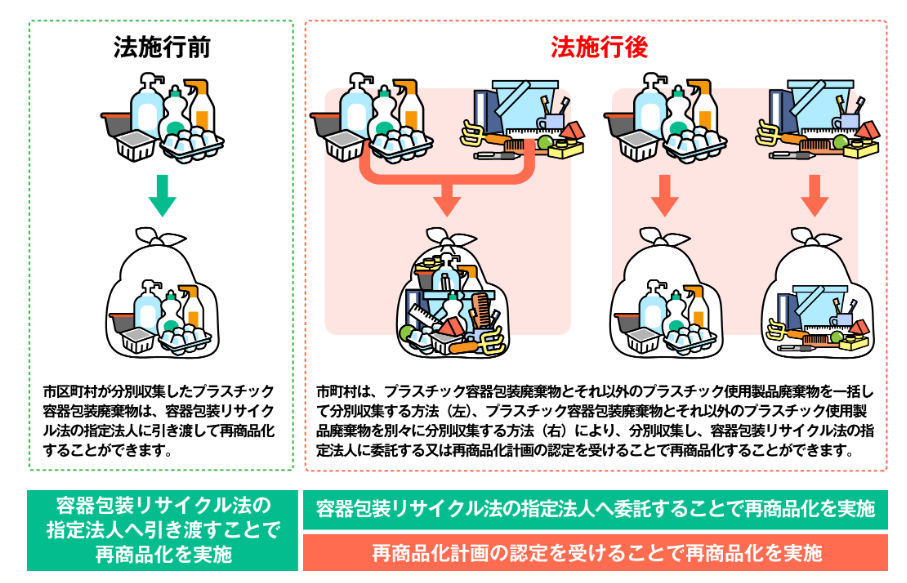

商品が使用されたり、消費されたりしたあと不要となるプラスチック容器や包装は「容器包装リサイクル法」に基づき、分別収集・再商品化されてきました。

「容器包装リサイクル法」の対象となるプラスチックには、ペットボトルやシャンプーのボトルなどが含まれますが、それ以外のプラスチック使用製品の廃棄物は同じプラスチックであるにもかかわらず燃えるゴミとして処理され、扱いに違いが生まれていました。

プラスチック資源循環促進法により、プラスチックの廃棄物について市町村は以下の方法のいずれかを選択できるようになります。

- 「プラスチック容器包装廃棄物」とそれ以外のプラスチック使用製品廃棄物を一括して分別収集する

- それぞれを別々に分別収集する

また市町村はプラスチック資源循環促進法により、回収したプラスチックを以下の2つの方法で再商品化することが可能になります。

- 「容器包装リサイクル法」に規定する指定法人に委託し再商品化する

- 再商品化計画の認定を受けて、市町村が再商品化実施者と連携して再商品化を行う

出典:環境省

再資源化事業計画の認定を受ければ産業廃棄物処分業の許可が不要になる

これまで廃棄物の処理は、廃棄物処理法に基づく許可が必要でした。

しかし、プラスチック製品を生産する事業者、販売店、プラスチック製品を使用する事務所等は「再資源化事業計画」を作成し、国の認定を受けることで、再資源化事業を行うことができます。

これによって製造者や使用者が、プラスチック廃棄物を再生できるようになるので、資源として使うことを想定した製品づくり、使用方法を創意工夫することができるようになります。

Renewable

製品の原料をプラスチックではなく再生可能な資源に切り替えることです。

紙やバイオマスプラスチックなどに切り替えることが推奨されます。

バイオマスプラスチックとは、動植物から作られたバイオマス資源を原料として得られるプラスチックです。とうもろこしやサトウキビなどから主に作られます。とうもろこしは家畜用の飼料などに使用される品種で直接人間が食べられないものです。また、サトウキビについても砂糖を作る際に排出される通常は廃棄される成分を用いています。

紙やバイオマスプラスチックは廃棄する際に焼却すると、温室効果の原因となるCO2を排出しますが、その原料である樹木や作物が育つ過程でCO2を吸収するので、差し引きCO2の排出量はゼロとなります。

最後に

プラスチック資源循環促進法は社会全体の仕組みを変えることを求める画期的な法律です。

しかし、社会を変えるには仕組みだけではなく、個々人のマインドも必要です。

すべての事業者と消費者に対しても以下のような義務が定められています。

- プラスチック製品の廃棄物を分別し、再利用できるように努めること

- できる限り長期間使用すること

- 過剰に使用しないこと

- できる限り捨てないこと

- リサイクルされたプラスチック製品を使用するように努めること

日常生活、業務においてもこれらは実現できることでしょう。一人ひとりがこれを心がけることは法律の仕組みと同様に重要なことといえます。是非これらを日常において心がけていただければと思います。